通过实验在复习课中的应用培养学生的科学探究能力 | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

通过实验在复习课中的应用培养学生的科学探究能力 姜祎欣 张蕾 jiang yixin, zhang lei 摘要 在高三一轮复习中,通过选择2006年重庆卷的一道高考题,将题中的情景录制成实验视频,作为《通过神经系统的调节》的导入与升华,完成了一次新的复习模式的尝试,并对如何有效利用实验资源培养学生科学探究能力进行了探讨。 关键词 神经调节 脊蛙反射 实验视频 中国图书分类号:g633.91 文献标识码:a 高中生物实验分析题思维难度大,学生下笔困难,但实验能够较好培养学生的科学思维与分析探究能力,对提高学生生物学科核心素养有明显的作用。中国学生发展核心素养框架与普通高中生物学课程标准的颁布也为高中教学提出了更高要求。那么在高三复习中,如何利用好实验资源,有效培养学生科学探究能力与科学思维能力,帮助学生建构相关核心概念,设法让学生在学习事实性知识的过程中养成科学思维习惯,为学生的终身发展打下良好的基础[1]应引起教师关注。笔者以《通过神经系统的调节》一轮复习为例进行了探究。 1 如何选择合适实验在复习课上作主线 《通过神经系统的调节》一节实验众多,如:缩手反射、膝跳反射、排尿反射、脊蛙反射、以及相关实验设计等。在高三复习课上选择的实验作为探究应具备有代表性、易实施、有深度等特点。本节中有关“人体神经调节的结构基础和调节过程”“神经冲动的产生和传导、传递”是重点,核心是从反射弧层面上理解兴奋的传导与传递的原理。因此在选择上则更侧重对核心知识的考察,以期帮助学生构建核心概念。 终上所述,最终选定2006年重庆卷第五题有关“脊蛙反射实验”作深入研究。 (2006重庆卷)在用脊蛙(去除脑保留脊髓的蛙)进行反射弧分析的实验中,破坏缩腿反射弧在左后肢的部分结构,观察双侧后肢对刺激的收缩反应,结果如下表:

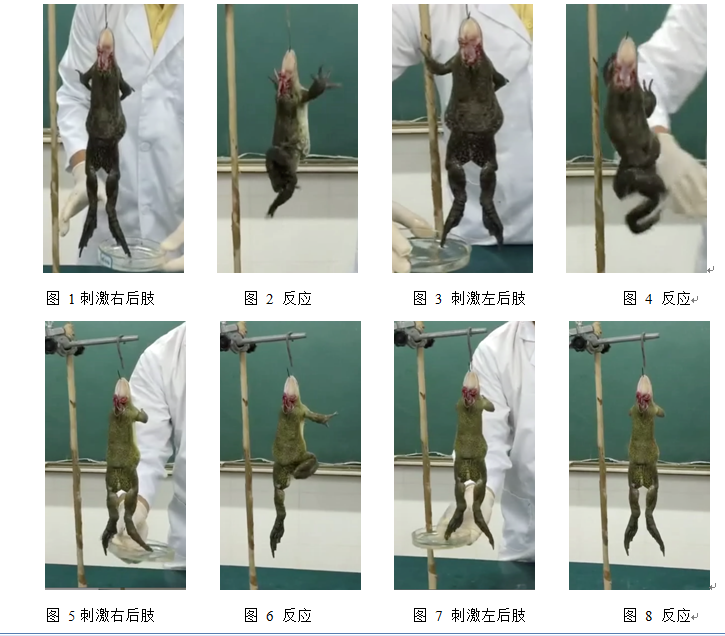

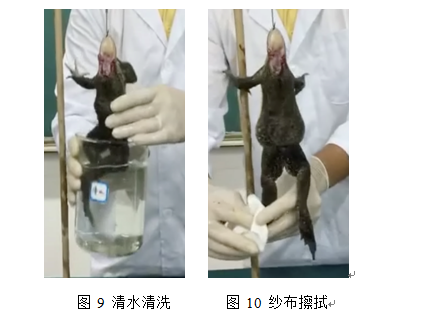

上述结果表明,反射弧的被破坏部分可能是 a.感受器 b.感受器和传入神经 c.传入神经和效应器 d.效应器 相对“膝跳反射”“缩手反射”实验,“脊蛙反射”实验对学生来说虽相对陌生但吸引力更大。此题考察学生能否将所学的反射弧知识合理分析应用。能够帮助教师从实验角度考察学生对神经调节知识的掌握情况及有关实验题分析方法的应用情况;其次本题考察的反射弧知识是神经调节一节的核心内容,但此题综合难度大,更加考察学生对本节内容的掌握及理解,同时还考察学生能否合理运用“演绎与推理”“模型与建模”等方法,从中培养学生的科学思维,并帮助学生建立结构与功能的生命观点,认识生命的复杂性。 2 如何在高三复习课中利用实验 当选择好实验后,又该从哪个角度切入教学? 高三一轮复习枯燥乏味,学生往往陷入被动学习的状态,对复习的知识兴趣不大,且学生个体差异大,部分学生对所要复习的内容已经熟悉,而另一部分学生已经遗忘所学内容。因此在复习教学时,教师应着力吸引学生兴趣,引发学生认知冲突、激发学生学习兴趣。 重庆高考题中的实验在复习课中以原样方式呈现给学生显得较为老套,学生又陷入做题的状态,难以达到复习课的目的。而纵观 “脊蛙反射实验”,其实施难度小,教师可在课前或课堂上亲自完成该实验,以视频或者实物形式呈现,形式新颖,贴合学生的心理,能够帮助学生迅速进入学习状态,学习效果事半功倍,同时录制的视频还能重复使用。 2.1教师录制高考题中的脊蛙反射视频 依照重庆卷的高考题,教师在课前完成了该实验的操作:制作两只脊蛙,一只不做处理,一只破坏其左后肢的传入神经与效应器。用0.5%硫酸分别刺激两只脊蛙的左右后肢,观察反应,具体情况如图1-8:

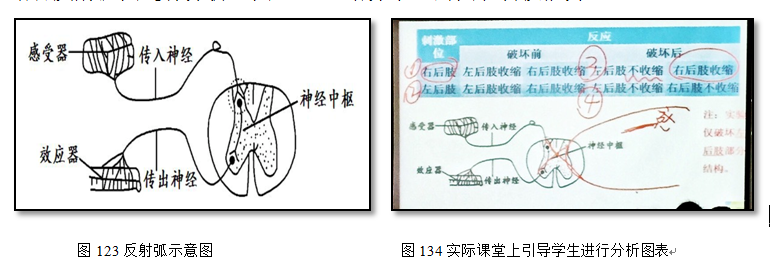

录制的视频中,除了正确展示实验中两只脊蛙的反应外,还有用清水清洗硫酸处理后的脊蛙皮肤,以及纱布擦拭等。一方面体现实验的严谨性,另一方面向学生传达生物实验中的生命观点。

完成实验后,如何利用此实验实现对《通过神经系统的调节》一轮复习应当引发教师思索。在一轮复习中,多数课堂缺乏设计,没有导入,没有前后呼应,教学往往是碎片化。在备课时,教师应重点思考如何利用教学素材,帮助学生构建本节概念,善于设计教学主线。 在本节教学中,“脊蛙反射实验”视频便可作为教学的主线。借鉴科学探究的一般过程:“提出问题-做出假设-设计实验-实施方案-表达交流”来实现《通过神经系统的调节》一轮复习。

2.2视频作为导入——观察提问 好的导入能够帮助学生迅速进入学习状态,使得课堂效率事半功倍,一般具备:“准”(紧扣教材)、“启”(引发思考)、“联”(联系新旧知识)、“形”(直观形象)、“趣”(生动有趣)、“巧”(语言巧妙)、“简”(简明扼要)等特点。[2] 而在高三复习时,学生学习十分疲累,选择的导入更应激发学生兴趣,启发学生思考。将“脊蛙反射实验”视频作为课堂导入,学生通过观看视频发现两只脊蛙反应不同,但并不知两只脊蛙已做了不同处理,不少学生基本能推测是脊蛙的反射弧出了问题,但具无法判断具体情况。由此,学生带着大量的问题,如:“为什么两只脊蛙的反应不一样?”“为什么实验的脊蛙要对大脑进行处理?”“如果不处理大脑实验情况还是一样的吗?”并且急切想探索原因的心理进入本课复习内容——神经调节。 如此设计,将高考题改成实验呈现并将其作为导入,形式新颖,学生能直观感受到神经调节与反射弧的重要性。实验视频导入为学生创设了丰富多彩、引人入胜的学习环境,为后续的复习奠定了良好的基础。 2.3自主构建概念(概念图)——复习旧知 在具体教学中,采用了以教师引导学生构建概念图的方式完成神经调节核心概念的构建(图11)。复习重点反射弧的结构与功能、兴奋的传导与传递原理。着力于帮助学生建构反射弧在神经调节中的重要作用,明确反射过程发生的原理。而与此内容关联不大的知识则放在第二课时完成,如:神经递质的种类、电表偏转情况、突触的种类、神经系统的分级调节与人脑的高级功能等。

2.4首尾呼应,解决疑惑——结果交流与讨论 当完成本课的基础复习后,学生在课堂开始产生的疑问应得到有效解决,避免教学虎头蛇尾。课堂末尾,学生再次观看“脊蛙反射视频”,随后教师呈现下表,请学生讨论分析该视频。

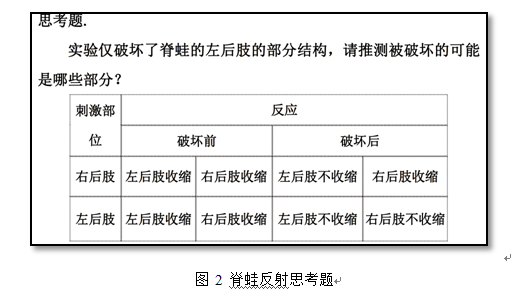

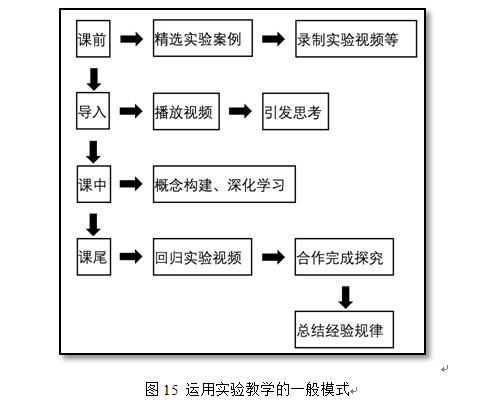

虽完成复习,但此问题综合难度大,学生对此类问题接触少,因此分析依然困难,难以一步到位。在教学时,教师当创设情境使学生自主学习,建议小组合作讨论完成。而在教学中发现,学生往往知道知识,但在思考时逻辑混乱,缺乏组织与条理,难以找到突破口,教师应该借此机会引导学生,提高学生分析问题、解决问题的能力。一是教师引导学生应借助反射弧图(图12)进行分析;二是引导学生学会将表格分解成4个实验,依次分析,培养学生“模型与建模”的科学思维。得出反射弧有4条:左后肢感受器到左后肢效应器、右后肢感受器到右后肢效应器、左后肢反射器到右后肢效应器、右后肢感受器到左后肢效应器,并结合反射弧图进行分析(图13),培养学生的图表转换能力。 教师循循善诱,注意教导学生要学会图文结合,将表格中的实验用图形的方式呈现,从而实现突破。学生再次讨论后不难得出结论:实验中脊蛙左后肢的感受器或者传入神经,与传出神经或者效应器遭到破坏均会出现视频的现象。 该实验虽源起重庆的高考题,但在教学时并没有呈现原题,一是考虑到学生学习时的心理状态,二是视频本身已将题表现得十分清楚,无需再次重复。但在具体设计时,本着选好题、用好题的原则,对高考题除了在呈现形式上做了较大改变,还改变了题型:将原选择题改为思考题,加大思维难度,在没有选项做参考的前提下,督促学生深入思考视频中蕴藏的生物学问题,更能考察学生对本节内容的理解程度。 3 教学模式总结 本课沿着“课前实验、录制视频——以实验作导入,引发思考——复习课教学——回归实验,尝试分析解决问题”的思路展开教学,以一个实验视频作为教学主线,具体按照以下的模式进行。

此教学方式不仅适用于复习课,还可用于新课教学,高中教材中的其他实验也值得引起大家深究,如:在《细胞膜——系统的边界》一节中实现“制备细胞膜”;在《物质跨膜运输的实例》完成“渗透现象实验”或将生活常见的制凉拌菜析出水、手指长期泡水出现褶皱等实例带入课堂;在《atp的主要来源——细胞呼吸》一节中“探究酵母菌细胞呼吸的方式”;在《细胞的增殖》一节中探究“细胞大小与物质运输的关系”;在《植物生长素的发现》一节中完成“达尔文向光性实验探究实验”,甚至有条件情况,如部分学校设有生物园基地的前提下还可中尝试完成“豌豆杂交实验”并将结果直接用于《孟德尔的豌豆杂交实验》中,效果更佳。

4 教学反思 此次基于“脊蛙反射”而改编经典高考题是一次大胆的教学尝试,教与学是统一的整体,学生从发现问题到分析问题最后解决问题的过程,也是教师对教材、高考题、考纲、课标的再次深入学习与挖掘过程。学生通过此过程,他们的科学思维能力和科学探究能力均得到了有效的训练,也提高了图表结合、图文转化等分析方法。而通过视频呈现实验的方式,无形中培养了学生尊重事实与证据的意识,从而发展学生的生物学核心素养。[3] 学生核心素养的发展无法一蹴而就,需要教师长久的努力,一线教师应认真研读教材与考纲,尤其是刚颁布的最新普通高中生物学课程标准,仔细分析利用教学资源,在不断的尝试与学习中提升教师应对新高考改革的能力。 参考文献 1 庞四喜. 基于理性思维培养的高中生物课堂教学.中学生物教学:2017,1:32-34. 2邹光成.浅谈高中生物学课堂教学导入艺术.凯里学院学报:2009,27(3). 3 林崇德. 构建中国化的学生发展核心素养.北京师范大学学报:社会科学版,2017,1:66-73. 作者简介: 姜祎欣 26岁 四川省成都市铁路中学校高中教师 中学二级教师 张蕾 46岁 四川省成都市铁路中学校高中教师 中学高级教师 来源:成都市铁路中学 编辑:mxh | |||||||||||||||||||